「隠岐諸島」旅 その4(島後) 福浦トンネルの土木遺産と、水若酢神社の祭り前の空気

2016年GWの隠岐の旅、第四回です。島後に着いて、まずは玉若酢命神社、屋那の船小屋群を見て回りました。さらに島の北西を目指します。

福浦トンネル

屋那の船小屋群で郷愁に浸った後は、島の西側の道を北上します。

島北西部の重栖湾の突き出した海岸線に、古いトンネルがあるそうです。

県道44号から脇にそれた道の先に、その福浦トンネルはあります。県道に車を止め、歩いて海岸沿いの小道を行きます。幅は車がやっと一台通れそうなくらい。ターンもできなさそうなので置いていくのがいいでしょう。

歩いていくと、手掘りであろう素朴なトンネルが見えてきました。すぐ左手は海。

「本当に海のそばだ」と思わず言葉が漏れます。かつては、ここしか道を通すことができなかったのでしょう。

トンネルを抜けてから引き返そう、と思って一度外に出て向こうを見ると、なんと先の崖にも小さなトンネルが口を開けているのが見えました。

福浦トンネルは一つじゃなかったのです。

この福浦トンネルは、明治のはじめに海岸沿いの棚を人が歩いて通れるだけ削り、また途中にある崖を手掘りで掘り抜いてトンネルとしたのです。

ノミと槌で手掘りした人一人が通れるものが、時代を経るに従ってダイナマイトを用いた大きなトンネルが作られ馬車が通れるようになり、さらに重機で車が走れるように広げられたのだとか。土木技術が少しずつ向上し広げられていったトンネル群は、土木学会の定める「土木遺産」にも選定されています。

先に進むと、大きなトンネルの脇にかつての手掘りの道とトンネルが残されていたりと、時代の積層を感じさせます。

「ちょっと足を滑らせたらあっという間に海にドボンだ、これ・・・」

冬場の海が荒れた時にこの道を行くのは至難の技でしょう。それでも生活に必要な道として、長い間使われたに違いありません。

現在は、先ほど車を停めた県道がまっすぐ山の中を抜けるトンネルとして北に続いており、海岸沿いのこの道がメインで使われることはありません。それでも、人々の生活の様子が垣間見られるこの遺産を残していってほしいと思うばかりです。

水若酢神社で流鏑馬の練習に遭遇

福浦トンネルで思ったより時間を食ってしまい、すっかり日が傾いていました。やはりフェリーおきに乗れなかったのが痛い。2時間半のロスが痛い。そう独り言を言いながらももうひとつ見たいものがあり、車を走らせます。

たどり着いたのは島の中央部からやや北西に位置する隠岐国一之宮、水若酢神社(みずわかすじんじゃ)。

一の鳥居から続く参道に入ると、何やら人影と参道脇の芝生で馬を走らせているのが見えます。どうも何かの練習のよう。

「明後日のお祭りで行う流鏑馬の練習をしてるんだよ」

近くにいた男性が教えてくれました。なんでも2年に一度の例大祭「祭礼風流」は、隠岐三大祭に数えられる盛大なお祭り。そこで行われる流鏑馬の予行演習だったのです。

話しているうちにも、数人に並走されて馬が駆けていきます。乗っている人は弓を携えています。

「明後日ですか! 知ってたらその日に来たのに・・・」

「5月3日まで島にいりゃあいい」

他の男性が笑って言います。もうそのとおりだと思いました。が、時間のない旅人は、次の行き先も泊まるところも決まっているのです。やっぱり行事は事前に調べてくるべきでしょうか。悩ましい。

もう少し眺めていたかったのですが、日暮れが迫っているので、水若酢神社にお参りすることにします。

宮司さんに色々お話しを伺う

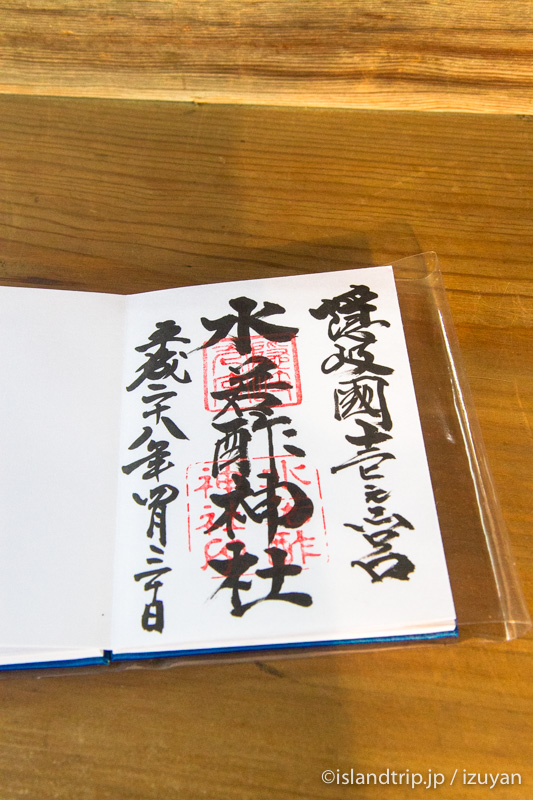

ひとしきり流鏑馬の練習を眺めた後、一宮なので御朱印がいただけるかもと社務所に声をかけると、宮司さんと思しき方に一筆いただけました。かなりの達筆。ここまで来た甲斐があります。

拝殿を見ると、中に神輿。先ほどの宮司さんにお聞きすると、明後日のお祭りで担ぐものだとのこと。随神門の外には、山車の台車に据えるものもあり、その山車は8歳から100歳までの地域の男衆が曳き、前後には行列を作る「山曳き神事」が行われるそう。参道の脇で練習している流鏑馬も、山車を御旅所まで曳いた後に奉納されるもの。

ほかには、巫女舞、一番立、獅子舞、大楽、などの神事が催されるそうで、聞けば聞くほどその日に島後にいたかった!

「島を出ていった人も、男の子が生まれるとこの山車を曳かせに島に戻ってきます」と宮司さん。それほどまでに島後の人の心に刻まれた神事なのでしょう。そういう祭りが生まれ育った地区にあるのは羨ましいです。自分には故郷と呼べるものがないので。

ちなみに、明後日の例大祭で使う馬は二頭ですが、最初に見てきた玉若酢命神社では八頭も使うお祭りがあるのだとか。そちらも見てみたい。

宮司さんのお話を聞いているうちに、すっかり夕方になってしまいました。宿には少し遅くなる旨を伝えて車を走らせます。

本当は、島後の闘牛についても何かしら見ておきたかったのですが、どうにも時間が足りず。再訪時の宿題です。

民宿喜兵衛

宿は西郷港から歩いて10分ほどの民宿喜兵衛さん。部屋は和室でいかにもな感じですが、綺麗だし特に不満もありません。民宿と言うよりは普通の一軒家のような感じ。

宿に到着したのが18時だったので、すぐに夕飯となりました。見たところ、お客は僕の他には老夫婦が一組のみ。

食事は島の特産品がずらり!ではなかったですが品数は多く、おもてなしの心は感じられるよいものでした。

そんな中でもニーナ貝という巻き貝の酢の物があり、これがお酒に合います。

この貝、このあとの隠岐の他の島々でちょいちょい見かけることになります。ニナだったりミーナだったりミナだったりと微妙に呼び方が違ったりするのですが、どうもクボガイ、もしくはコシダカガンガラという円錐形の巻き貝の隠岐での総称のようです。よく似たものに「シッタカ」がありますが、どうも似て非なるもののよう。

貝は魚以上に地域性があり、同じものだけど呼び方が違うもの、似ていてもモノが違うものなど、ちょっとやそっとでは覚えきれません。そんな初体験のニーナですがとても美味しくて、隠岐の食材として心に刻まれたのでした。

余談ですが、鉄鍋に美味しそうな牛肉が置かれていて、思わず出てしまった言葉があります。

「隠岐牛ですか!?」

「いえ・・・違います・・・」

ごめんなさい、ブランドとしての隠岐牛はお隣の海士町でしたね・・・。(続きます)

他媒体への掲載をご希望の場合は、ページ下のフォームからご連絡ください。

隠岐諸島旅(2016年5月)の関連記事

-

隠岐諸島への行き方とモデルプラン〈島後・海士町・西ノ島・知夫里島〉

隠岐諸島への行き方とモデルプラン〈島後・海士町・西ノ島・知夫里島〉

-

「隠岐諸島」旅 その17(西ノ島) 焼火神社の造りに驚き、社務所でお話しを聞く

「隠岐諸島」旅 その17(西ノ島) 焼火神社の造りに驚き、社務所でお話しを聞く

-

「隠岐諸島」旅 その16(西ノ島) 通天橋と鬼舞展望所で、絶景に言葉を失う

「隠岐諸島」旅 その16(西ノ島) 通天橋と鬼舞展望所で、絶景に言葉を失う

-

「隠岐諸島」旅 その13(西ノ島) 観光バスに乗り、船の欠航で決断を迫られる

「隠岐諸島」旅 その13(西ノ島) 観光バスに乗り、船の欠航で決断を迫られる

-

「隠岐諸島」旅 その12(海士町) 木路ヶ崎灯台に立ち、スナックの夜で海士町を知る

「隠岐諸島」旅 その12(海士町) 木路ヶ崎灯台に立ち、スナックの夜で海士町を知る

-

「隠岐諸島」旅 その10(海士町) あまんぼうから散骨島や海中を見て、隠岐牛ランチを堪能する

「隠岐諸島」旅 その10(海士町) あまんぼうから散骨島や海中を見て、隠岐牛ランチを堪能する

-

「隠岐諸島」旅 その6(海士町) 行列の隠岐牛店を諦め、船渡来流亭で岩がき春香と再会する

「隠岐諸島」旅 その6(海士町) 行列の隠岐牛店を諦め、船渡来流亭で岩がき春香と再会する

-

「隠岐諸島」旅 その4(島後) 福浦トンネルの土木遺産と、水若酢神社の祭り前の空気

「隠岐諸島」旅 その4(島後) 福浦トンネルの土木遺産と、水若酢神社の祭り前の空気

コメントする