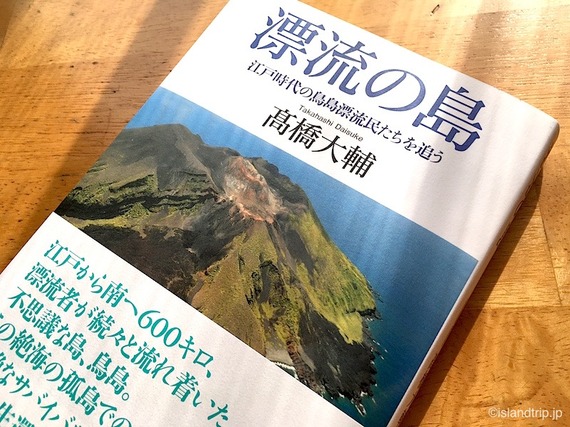

「漂流の島 江戸時代の鳥島漂流民たちを追う」に絶海の無人島の埋もれた歴史を垣間見る

僕は「日本の有人離島を巡る」という目標を持っていますが、「なかなか行くことの出来ない無人島」にもとても惹かれます。どうも、いづやん(@izuyan)です。

この「漂流の島 江戸時代の鳥島漂流民たちを追う(高橋大輔著)」は、伊豆諸島の絶海の孤島である「鳥島」にかつて数多く漂流し、生きて島を脱出することができた人々の歴史にスポットを当てた著作です。

「鳥島」の歴史にスポットを当てる

鳥島は伊豆諸島の有人島最南端の「青ヶ島」のさらに南、「豆南諸島」とも言われる無人島群のただ中にある火山活動度ランクAの活火山の島です。

今、僕のような島好きが「鳥島」と聞いてイメージするのは、特別天然記念物の「アホウドリ」の繁殖地です。しかし鳥島には様々な人が足跡を残した「知られざる歴史」が残されているという側面もあります。

江戸時代、数多くの漁民や航海者がこの鳥島に流れ着き、水の調達もままならない島で、ある者は死に、ある者は生き延びて島を脱出しその時の艱難辛苦の様子を伝えてきました。

ロビンソン・クルーソーのモデルの住居を発見した探検家が、漂流民の歴史を追う

著者の高橋さんはかつて「ロビンソン・クルーソー」のモデルとなった実在の人物の居住跡を発見した探検家。そんな彼が日本にもロビンソン・クルーソーのような人たちがいた、と知り、鳥島の漂流民の歴史に興味を持っていくのは自然な流れのように思われます。

漂流民を追う追う歴史の旅は、江戸時代の古い文献を当たり、いつ、誰が島に流れ着き、島のどこで暮らし、どれくらいの期間いたのか、を丁寧に調べていくことから始まります。

漂流民たちは、島にいくつかあった洞窟で暮らしていたことがわかり、実際に鳥島に上陸し、この目で見たい、彼らの生活の痕跡を発見したいと考えます。

アホウドリの調査・保護を進めている研究者に会い、明治期の噴火で島の様子は変わり、洞窟を探すのは難しいだろうということを聞かされるも、様々な可能性を考え、文献や資料から島に上陸した際にどこを重点的に調べればよいか、の検討を重ねていきます。

調査・研究、そして鳥島上陸

そうして訪れた鳥島上陸のチャンス。噴火で地形が変わってしまった島に、果たして漂流民が使った洞窟はあったのか。著者が何を目にして、その後調査はどのように進んだのか。

まるで良質の歴史ミステリーを読んでいるかのように、話は進んでいきます。学術的な論拠に基づきながらも、漂流民たちがどのような思いを抱いて島で生き抜いたのかにも想像を働かせ、真実に迫ろうとしています。

僕は以前にも「一見すると人のいないように見える島でも、人が暮らした、行き来した島であれば、そこにはその人たちが作った風景があるはず。誰かが探したり、誰かの口から語られるのを待っているかもしれない。僕はそういう島にこそ積極的に行きたい」と書いたことがありますが、この本は、まさに「誰かが語るのを待っていた」歴史にスポットを当てたものです。

高橋さんの鳥島と漂流民を巡る探検の顛末は、ぜひ本書を読んであなたが見つけてください。

「魂は責めてあの船に乗らん」

他媒体への掲載をご希望の場合は、ページ下のフォームからご連絡ください。

「漂流の島 江戸時代の鳥島漂流民たちを追う」に絶海の無人島の埋もれた歴史を垣間見る

「漂流の島 江戸時代の鳥島漂流民たちを追う」に絶海の無人島の埋もれた歴史を垣間見る 「離島キッチン」で、日本の島の料理を堪能してきた!

「離島キッチン」で、日本の島の料理を堪能してきた! 忽那諸島 中島のみかん

忽那諸島 中島のみかん 日本の東西南北の端ってどこなの?

日本の東西南北の端ってどこなの? 青ヶ島に行けない? そんな時は西新宿「青ヶ島屋」に行こう!

青ヶ島に行けない? そんな時は西新宿「青ヶ島屋」に行こう! 八丈島の魅力は「選択肢の多さ」だと思う:海・山・展望編

八丈島の魅力は「選択肢の多さ」だと思う:海・山・展望編 八丈島の魅力は「選択肢の多さ」だと思う:カフェ編

八丈島の魅力は「選択肢の多さ」だと思う:カフェ編 収録島数、実に1000島以上! 日本の島ガイド「SHIMADAS(シマダス)」

収録島数、実に1000島以上! 日本の島ガイド「SHIMADAS(シマダス)」

コメントする