「五島列島」旅 その30(小値賀島) 島の歴史を聞きながら見る風景、神島神社の謎

関東も梅雨入りしましたね。来る夏に向けて旅のプランを練りたいものです。どうも、いづやん(@izuyan)です。

五島列島旅の第三十回をお送りします。ついに大台(?)突入です。小値賀島を回ることにしましたが、どうなることやら。

トムさんの車で島巡りに出発

お昼を「ふるさと」で食べた後は、「小値賀島歴史民俗資料館」へ少しだけ足を伸ばしました。ここの話はまたのちほど。少しだけ見て宿に戻ります。

喫茶タートルに顔を出すと、すでにトムさんが待ってくれていました。遅れたことを詫びつつ準備をします。

「昨日からなんだか右膝が痛くて」と言いつつ、「車だから大丈夫、行きましょう」と連れて行ってくれるのには申し訳無さが先に立ちますが、トムさんは楽しそうなのでお願いすることにしました。

宿のある笛吹郷から反時計回りに島を回るようです。

小値賀島に着いた日に見た「牛ノ塔」を通り過ぎながら、ちょっとしたことを教えてくれます。祠の右側の石碑が碑文を判読できないほど雨風に削られているのは、大正時代まで屋根がなかったからだそうです。

車は一旦島南東部にある「赤浜海岸」で停まります。名前の通り赤い砂浜。火山由来の鉄分を多く含む砂で赤く見えるそうです。

歴史のフィルターを通して見る、小値賀島の風景

トムさんの運転する車は築160年の古民家を改修した「古民家レストラン藤松」の敷地内へ。え、結構しっかり入っていきますが大丈夫なんでしょうか。

ここ「藤松」は、鯨漁で財を為した藤松家の建物で、確かに立派で風情がありました。訪れた時はシェフがいないので営業していないとのことでした(現在は営業しているようです)

その藤松の目の前に広がるのが「前方湾」。トムさん曰く、中国との交易船や遣唐使などの中継地として使われていたそうで、天然の良港。向こうには野崎島が見えます。

「昔の船は停泊する時に、木で作った碇に碇石というものをくくりつけて沈め、出港の時に縄を切って使い捨てにしていたんだよ。前方湾にはその碇石がたくさん沈んでいて、実際にここが中国への中継地として使われれていたことを示してるんだ」

小値賀島に着いた日にもこの湾を見ましたが、どこにでもある風景だなと思っていました。それが、トムさんの語る歴史のフィルターを通すと、急に様々な情景が浮かんできます。

さらに、前方湾の端の岬が「唐見崎」という名前なのも、そうした中国との交易が由来だろう、とトムさんの言葉は続きます。

神島神社と王位石にまつわるアレコレ

前方湾の北、本城岳は小値賀島最高峰。山頂に狼煙台跡があるらしいです。ここの中腹からは野崎島の「王位石(おえいし)」が見られます。

下の写真の左の山頂から中腹より少し上に、「沖ノ神島神社(おきのこうじまじんじゃ)」の白っぽい屋根が見えるのが分かるでしょうか。「王位石」はその背後にそびえています。

「沖ノ神島神社」には、前方湾を経由する交易船などが航海の無事を祈願して多くの宝物を寄進していたそうです。小値賀島歴史民俗資料館にもそうしたものが展示されていました。

「王位石」は「おえいし」と読みますが、小値賀の言葉に「おえちょる」(生える)というのがあって、言い伝えに「毎年コメ一粒ほど伸びる」から来ているらしいです。トムさんの考えでは、元々は漢字は当てられてなかったが、戦後誰かが「王位」という小洒落た字を当てたんだろう、とのこと。

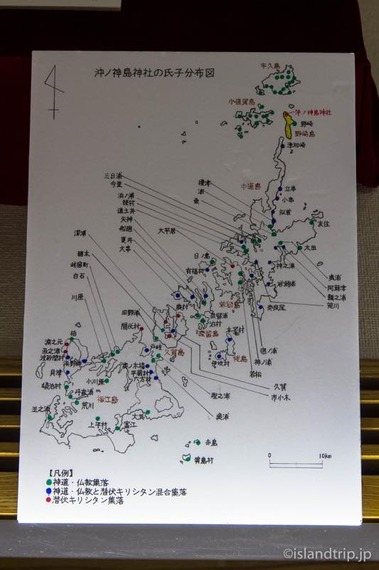

「沖ノ神島神社は、五島全体の氏子の総鎮守と言っていいんだよ」とトムさん。確かに歴史民俗資料館にも五島列島全体の氏子分布図がありました。

その昔、沖ノ神島神社の宮司さんは神社にお籠もりもしていたこともあるそうです。社に寝泊まりする場所もあったとか。

そんな話を前方湾、本城岳中腹から野崎島を見ながら、「沖ノ神島神社」と対になっている小値賀島側の「地ノ神島神社」を巡りながら、聞かせてもらいます。昨日一昨日とは見てるものが同じはずなのに違う景色が見えます。

この神島神社、「沖ノ神島神社」は沖津宮、「地ノ神島神社」は本宮(辺津宮)として、二社を合わせて一社で神島神社と呼ばれていたそうです。創建は飛鳥時代の704年と伝えられています。

小値賀島側にあるここ「地ノ神島神社」も静かでよい場所です。拝殿から続く参道はやがて海岸にたどり着き、鳥居の向こうに野崎島と「沖ノ神島神社」を望むようになっています。

祠に祀られていたものの行方

もうひとつ、トムさんから面白い話を聞いていました。島に着いた日にも「地ノ神島神社」に来たのですが、参道脇に鉄製のしっかりした扉が付いた石の祠のようなものがあるのに気が付きました。

扉が壊れて開きっぱなしになっていてもぬけの殻ですが、かつては中に何か大事なものがあったはず。

「あー、あれは、元は剣が収められていたんだよ」

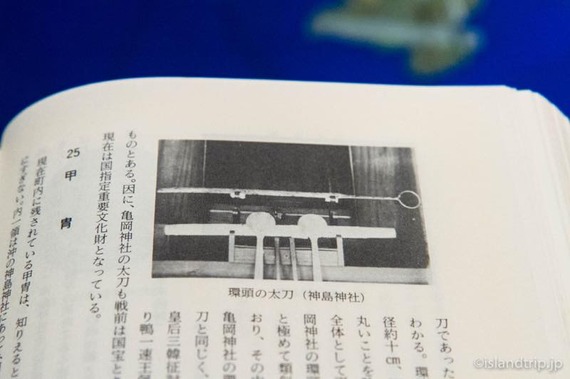

一昨日その一言をトムさんに聞いてから、この日のお昼に歴史民俗資料館で学芸員?の女性に聞いてみたところ、即座に資料を持ってきてまさにそのことが書いてある箇所を見せてくれました。

神功皇后の三韓征伐の折に付き従った武将が佩いていた銅剣が下賜されたものが収められていたとか。それっていわゆる宝剣じゃないですか!

「戦後にGHQが占領して刀なんかを全部接収した時に、差し出しちゃったんだろうねえ。古びた剣だから武器とはいえないものなのに」

この「狛剣」と呼ばれる「環頭の太刀」、GHQに接収されて以降行方がわからなくなっていると聞いて落胆しきりです。

同じもので現存するのは、神島神社と同様に神功皇后の伝説に連なる平戸の神社に伝わっていたもの一振りのみで、平戸城に展示されているそうです。

ふたつの島にある対の神社、謎の巨石「王位石」、古代の伝説と消えた剣。島の景色の中でこの話が聞けただけでも小値賀島に来たかいがあった、そんなことを思いながら鳥居の向こうに見える野崎島の山腹に、沖ノ神島神社を探していました。(続きます)

他媒体への掲載をご希望の場合は、ページ下のフォームからご連絡ください。

2泊3日のプランあり! 五島列島・福江島への行き方

2泊3日のプランあり! 五島列島・福江島への行き方 「五島列島」旅 その32(小値賀島) 島で100年続く活版印刷「晋弘舎活版印刷所」

「五島列島」旅 その32(小値賀島) 島で100年続く活版印刷「晋弘舎活版印刷所」 「五島列島」旅 その30(小値賀島) 島の歴史を聞きながら見る風景、神島神社の謎

「五島列島」旅 その30(小値賀島) 島の歴史を聞きながら見る風景、神島神社の謎 「五島列島」旅 その16(中通島) 青砂ヶ浦天主堂、曽根教会、大水教会へ

「五島列島」旅 その16(中通島) 青砂ヶ浦天主堂、曽根教会、大水教会へ 「五島列島」旅 その15(中通島) 大曽教会、冷水教会へ

「五島列島」旅 その15(中通島) 大曽教会、冷水教会へ 「五島列島」旅 その12(奈留島) 千畳敷で鬼鯖鮨を食べる

「五島列島」旅 その12(奈留島) 千畳敷で鬼鯖鮨を食べる 「五島列島」旅 その10(奈留島) 江上天主堂・森の中に佇む世界遺産候補の教会

「五島列島」旅 その10(奈留島) 江上天主堂・森の中に佇む世界遺産候補の教会 「五島列島」旅 その4(福江島) 晴れているうちに、井持浦教会と大瀬崎灯台へ

「五島列島」旅 その4(福江島) 晴れているうちに、井持浦教会と大瀬崎灯台へ

コメントする