「五島列島」旅 その20(中通島) 珍しい石造りの頭ヶ島天主堂は、夕日に照らされて

もう3月の足音も聞こえるのにまた冬の寒さが戻ってきましたね。どうも、いづやん(@izuyan)です。

五島旅の第二十回をお送りします。ついに二十回まで来てしまいました。まだちょっとだけ続きます。

中通島での教会巡りもだんだんと日が暮れてきて、この日最後に訪れたかった教会へ向かいます。

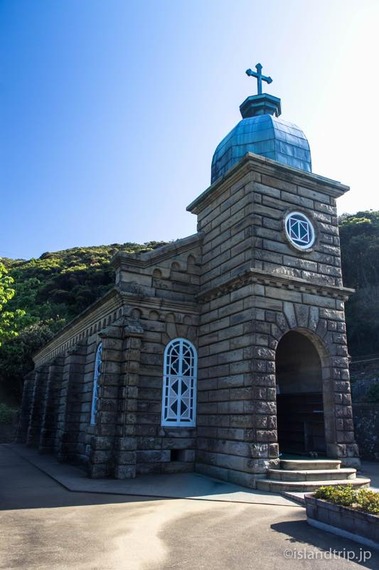

世界遺産候補(の推薦は一度取り下げられましたが)頭ヶ島天主堂

向かった先は「頭ヶ島天主堂(かしらがしまてんしゅどう)」。「頭ヶ島」は、中通島とは赤い頭ヶ島大橋で結ばれたれっきとした離島です。幕末までは無人島だったそうですが、中通島のキリシタンが迫害を逃れて移住してきた歴史があります。

訪れた時はまだ「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産として「世界遺産候補」でした。2016年2月にユネスコの諮問機関イコモスに推薦内容の不備を指摘されて、世界遺産の推薦を一旦取り下げ、構成資産の再検討に入ることとなった、という残念なニュースが飛び込んできたもの記憶に新しいです。

頭ヶ島天主堂は、あの鉄川与助の設計施工で、1919年(大正8年)に完成した日本では珍しい「石造り」の教会です。しかも西日本では唯一のものです。一見、レンガ造りも石っぽいですが、あれは粘土を固めて作ったもの。この教会は頭ヶ島内の石を切り出して積み上げて作ったそうです。

壁面に漂う武骨さが他の教会堂とは一線を画していますね。中は柱がない構造でしたが、梁や天井に意匠がこらしてあって風格がありました。

この教会も本来であれば「世界遺産候補」なので、中を見学する場合は奈留島の「江上天主堂」と同様に、長崎の出島ワーフの「長崎の教会群インフォメーションセンター」に事前に連絡する必要があります。

ですがGWだからでしょうか、他にも見学の人がいたためでしょうか、教会の扉はすでに開いていて中に入ることができました。

教会のまわりの道や植え込みも、それに合わせたかのような景観です。ツツジが咲いていて絵になります。

境内地入り口の鐘には「教会の鐘はミサを知らせる鐘です。鐘を鳴らすと信徒の方が教会に集まってきてしまうことがあります。どうか、鐘を鳴らさないようにお願いします」と書かれてて、どこにでも不心得者がいるんだなあと残念な気持ちに・・・。

時間は17時を過ぎていましたが、まだ明るいので写真もしっかり撮れました。むしろ夕暮れの斜めの光線だったので陰影が付いてよかったくらいです。

宿に戻る道すがら遠くから撮った頭ヶ島天主堂も、夕日の中、山に守られているように見えて神々しささえ感じました。

ところで、帰ってきてから知ったのですが、この「頭ヶ島天主堂」の裏手には「キリシタン墓地」があり、しかもちょうど5月にはマツバギクが咲き誇っているそうで、またしても次回来る「宿題」ができました。見たかった・・・。

黒崎園地展望所でネコに翻弄(?)される

頭ヶ島から宿に戻る途中で、「黒崎園地展望所」という看板が出ていたので、寄ってみました。

園地に立つと、上五島の海が夕日に照らされていました。しばらく海を眺めて振り返ると、忍び寄るネコと目が合いました。ぴたっと動きを止めてあたかも「だるまさんが転んだ」状態です。

しばらく近くをうろうろしていましたが、そろそろ帰ろうと駐車場に戻ると、今度は別のネコが乗ってきたレンタカーの後輪のすぐ後ろに寝そべっています。

近づいても話しかけてもそばに水を垂らしてもどいてくれません。ちょっとなでてもどこ吹く風。しまいにはすぴーすぴーいいながら寝始めました。なぜここで寝るんだ、ネコよ。

車が出せずに半笑いで困っていると、入れ替わりで来たお姉さんがたにも笑われる始末です。エンジンかけてもそっぽを向かれましたが、しばらくすると渋々動いてくれました。

この辺りは山の中のはずなんですが、さっきのネコといい、何もなさそうなこんなところで何やってるんでしょうか。住宅街にいたほうがエサもあると思うんですが・・・。

宿の支配人さんに聞く、上五島の食

日が暮れる少し前に青方サンライズホテルに戻ってきました。旅も4日目が終わろうとしています。食事の前に重要ミッション「洗濯」があります。

今回は7日間の長旅なので、着替えの全てを持ち歩くことはザックの大きさ的に無理があったので、宿で洗濯することを考えて事前に洗濯機と乾燥機の有無を確認していました。

フロントで支配人さんに声をかけて屋上にある洗濯機と乾燥機を使わせてもらいます。しばらくすると支配人さんが来て色々話しを聞かせてもらいました。

五島はその昔捕鯨が盛んで、隣町の有川ではクジラはよく食べられていたそうですが、ここ青方ではあまり食べず、代わりにイルカを食べていたのだとか。

かんころもちは以前は各家庭で作っていて、その家の味というものがあったり、ご飯に混ぜて食べることもあるのだそう。家同士でかんころもちを分けあったりもしていたそうです。

「そうすると、あの家のは美味いな!とか色々感想を言ったりしたものです」

そういえば海産物もたくさんあると思って聞いてみると、トビウオを使った「アゴだし」は小さいものを使い、大きいものは普通に食べるそうです。トビウオが出てきたので干物文化はあるかと聞いてみたら、それはないとのこと。すぐに魚が穫れる海があるから保存する必要がなかったんでしょうね。

ところ変われば食も変わる。色々聞けて面白かったです。

その後、また「女島」に行き夕飯にしました。芋焼酎「茜霧島」「杜氏の魂」のロック、串焼き4本、刺し身、それと焼き魚定食をいただいて、3100円。安いし美味くて満足です。

昨日は空いてて色々話ができたのですが、この日は地元の人たちが奥の座敷で宴会をしていたので、お店は満席。板場も忙しそうでした。でも、普段のにぎやかさを体験できたのでそれもまたよし、です。

明日は昼過ぎに中通島を離れる予定です。(続きます)

他媒体への掲載をご希望の場合は、ページ下のフォームからご連絡ください。

五島列島、中通島(新上五島町)の行き方! 2泊3日のプランあり!

五島列島、中通島(新上五島町)の行き方! 2泊3日のプランあり! 「五島列島」旅 その31(小値賀島) 海を望むゴルフ場、数千年を経たポットホール、真っ赤な田んぼ

「五島列島」旅 その31(小値賀島) 海を望むゴルフ場、数千年を経たポットホール、真っ赤な田んぼ 「五島列島」旅 その20(中通島) 珍しい石造りの頭ヶ島天主堂は、夕日に照らされて

「五島列島」旅 その20(中通島) 珍しい石造りの頭ヶ島天主堂は、夕日に照らされて 「五島列島」旅 その15(中通島) 大曽教会、冷水教会へ

「五島列島」旅 その15(中通島) 大曽教会、冷水教会へ 「五島列島」旅 その10(奈留島) 江上天主堂・森の中に佇む世界遺産候補の教会

「五島列島」旅 その10(奈留島) 江上天主堂・森の中に佇む世界遺産候補の教会 「五島列島」旅 その7(福江島) 雨に濡れる楠原教会、水ノ浦教会へ

「五島列島」旅 その7(福江島) 雨に濡れる楠原教会、水ノ浦教会へ 「五島列島」旅 その5(福江島) 福江教会、浦頭教会で教会はれっきとした祈りの場と思い知る

「五島列島」旅 その5(福江島) 福江教会、浦頭教会で教会はれっきとした祈りの場と思い知る 教会と人情の島々、「五島列島」旅 その1

教会と人情の島々、「五島列島」旅 その1

コメントする